特に死亡災害は、2022年から3年連続で30人以上と深刻な状況です。

その多くは、初期症状の見落としや、対応の遅れが原因とされています。

こうした事態を受けて、2025年6月から事業場における熱中症対策が義務化されました。

(1)職場における熱中症対策の義務化とは

2025年6月より、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業主が講ずべき措置などについて、新たな規定が設けられました。「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行なうとき、事業主は、熱中症対策として次の措置を講じる必要があります。

①熱中症を早期に発見するための「体制整備」

②重篤化を防止するための「実施手順の作成」

③関係者・作業者への「体制整備の周知」「実施手順の周知」

このような作業を行なう仕事がある場合、事業主として、熱中症対策を講じる必要があります。

こうした作業を行なう仕事がない場合は、対象外となります。

※暑さ指数(WBGT値)とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行なう暑さの指数のことです。日本産業規格JIS Z 8504を参考に実際の作業現場で実測できない場合には、「熱中症予防情報サイト 」などでWBGT実測値を把握することができます。

(2)事業主が講ずべき3つの措置

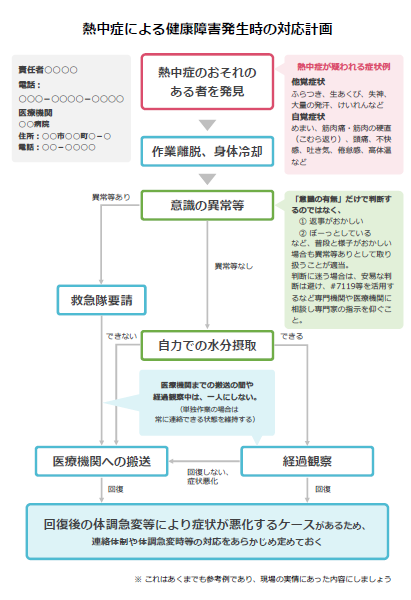

熱中症対策の大きな課題は、初期対応の遅れであり、異常時の対応手順を明確にしていくことがとても重要です。その基本の考え方は、異常な状況を「発見する」、その状況を「判断する」、その後「対処する」ことです。

この工程について、会社ごとに現場の実態にあった体制を構築していくことが求められます。

①熱中症を早期に発見するための「体制整備」

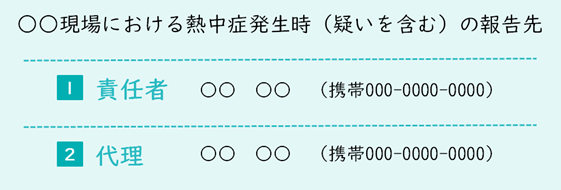

報告を受ける者(熱中症を生じるおそれのある作業が行なわれる作業場の責任者など)の連絡先と連絡方法を定め、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備を行ないましょう。たとえば、下記のように明示することも一つの方法です。

②重篤化を防止するための「実施手順の作成」

熱中症が生じた疑いのある者について、早期の作業離脱や身体冷却、必要に応じて、医療機関への搬送を迅速かつ的確に行なうための手順を作成しましょう。たとえば、岩手労働局「熱中症予防対策|花巻監督署 」より、【作成例】熱中症による健康障害発生時の対応計画 (PowerPoint:53KB)が掲示されていますので参考にするとよいでしょう。

③関係者・作業者への「体制整備の周知」「実施手順の周知」

すべての労働者に周知し、1.「体制整備」、2.「実施手順」について、確実に伝わることが必要です。事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配付、朝礼における口頭伝達等により、すべての労働者が対応できる体制を構築していくことが求められます。

(3)義務を怠った場合のリスク

今回の職場における熱中症対策を怠った場合には、労働安全衛生法違反として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、従業員に対する安全配慮義務違反による損害賠償責任などの可能性も秘めています。

企業にとっては、労働災害が発生した際の法的リスクのみならず、社会的信用の低下や人材確保への影響も避けられません。

(4)防止策としての教育の強化

「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行なわれる場合には、労働安全衛生法に基づく雇い入れ時の安全衛生教育などに、熱中症対策の教育項目を追加することも求められています。たとえば、厚生労働省から熱中症ガイドが出ており、日本語だけでなく、多言語に応じた内容になっていますので、これらの資料を活用してみてはいかがでしょうか。

≫ 厚生労働省:『学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報 』

「熱中症対策」は、“やさしさ”や“思いやり”の表現でもあります。

義務だからやるのではなく、「大切な仲間を守るため」に何ができるか等、企業として考えるきっかけとして組織基盤を固めていただければと思います。

企業実務サポートクラブでは、「熱中症対策用品」もお取り扱いしていますので、この機会に対策用品を揃えてみてはいかがでしょうか。