今回は、労働基準法で定める付与日より前倒しで付与している場合の取扱いや、年5日の取得義務への実務対応と留意点についてもご説明します。

年次有給休暇を基準日より前倒しで付与する場合の取扱い

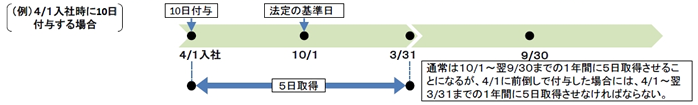

「基準日」とは、継続勤務した期間について、雇入れ日後6ヶ月経過した日から1年ごとに区分した各期間の初日と言われています。わかりやすく言えば、労働基準法で定める年休付与日です。この年休付与日(基準日)より前に付与する場合は、行政通達により次のように取り扱うとされています。

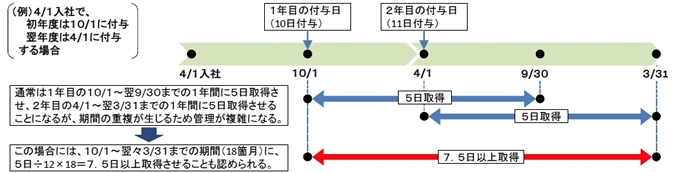

(1)法定の基準日(雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合⇒使用者は付与した日から1年以内に5日指定して取得させなければなりません。

(2)入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合(全社的に起算日を合わせるために入社2年目以降の社員への付与日を統一する場合など)⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることも認められます。

(3)上記(1)・(2)の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの1年間に5日の指定義務がかかります。

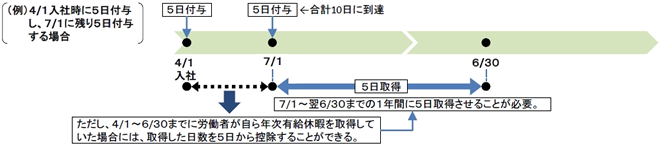

(4)10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの1年間に5日の指定義務がかかります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場合には、取得した日数を5日の指定義務から控除することができます。

半日単位の年休の取扱い

半日単位の年休取得は、年5日の取得に含めて取り扱って差し支えないとされています。また、企業から労働者に取得時季の希望を聴いた際に、半日単位の希望があれば(※)、時季指定を半日単位で行うことも差し支えないとされています。これら半日単位で年休を取得した場合、年休の日数は0.5日として取扱われます。

時間単位年休のように労使協定の締結は必要ありません。なお、時間単位の年休取得は年5日の取得に含まれません。

年休5日取得の経過措置について

企業による年休5日の時季指定義務は、2019年4月1日に施行されますが、経過措置が設けられています。これは法施行日以後、最初の基準日(付与日)の前日まで間は、改正前の労基法が適用されるというものです。言い換えると、2019年4月1日以降に年休が付与される労働者から年5日の取得義務があるということです。

年休5日取得の実務対応と留意点

4月1日を年休の一斉付与日としている企業では、準備期間は3ヶ月程となります。自社の現状を把握したうえで、年5日の年休が取得できるよう対策を講じる必要があります。対策の検討に際しては、取得を呼びかけるといった啓発的な対策では不十分であり、確実に年5日の年休が取得される実効性のある対策を講じるようにしましょう。

(1)年休の取得状況を確認する

・直近2~3年の年休取得状況について確認

・年5日未満となっている労働者の抽出(単年度のみ、2~3年間すべて等)

・年5日未満の労働者が多い部署や業務の傾向を確認

(2)年休の取得促進対策の検討・現状把握のうえ年5日の年休が取得できない理由に応じた対策を検討

(この機会に偏った業務分担の改善、時間を意識した仕事の仕方を推進)

・年休の取得状況を定期的に確認

(年度末間際に不足分の年休取得者が集中して業務に支障がないように)

・年休の計画的付与制度(※)の活用について検討

(労働者本人に任せた運用とせず、確実に5日取得できる制度に)

・個人別に年休を付与する方式の継続について検討

(法令通りに6ヶ月継続勤務後に10日付与している場合、年5日の取得確認も個人別で管理する必要あり)

・一斉付与方式 :事業場全体の休業により一斉に付与する。

・交替制付与方式:班やグループ等に交替で付与する。

・個人別付与方式:計画表等により個人別に付与する。

労使協定を締結する場合は、計画的付与の対象者、対象となる年休日数、計画的付与の内容、付与日を変更する場合の扱い、年休を持たない従業員の扱い等について定めます。