2026年1月

-

2025年を振り返ると、大阪・夢洲で、4月から10月にかけて大阪・関西万博が開催され、11月には東京で第25回夏季デフリンピック競技大会が開催されるなど、......

-

電子帳簿保存の義務化については、事務負担等を軽減するため、「電子取引のデータ保存の義務化」に対して2年間の猶予期間が設けられましたが、この措置は2023年......

-

(1)労働者死傷病報告の提出事業者は、業務中等の負傷、窒息や急性中毒により労働者が死亡または休業した場合には、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなけ......

-

事業主は、労災事故を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故の発生の有無にかかわらず、刑......

-

新しい年を迎えて、「今年は何か資格を取ろう」「資格を取るための勉強を始めよう」という目標を掲げた方もいらっしゃるでしょう。そこで、仕事に役立ち、自らのスキ......

2025年12月

-

労働施策総合推進法により、企業規模にかかわらず、企業にはパワー・ハラスメントの防止対策が義務づけられています。また、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等......

-

従業員に賞与を支給した場合、健康保険と厚生年金保険の保険料を控除し、被保険者負担分と事業主負担分を合わせて納付しなければなりません。以下、手続きの概要と注......

-

以前は多くの会社が、従業員個人の住所や電話番号等を記載した、いわゆる「従業員(社員)名簿」を社内で作成・配付していました。しかし、昨今は個人情報保護の観点......

-

12月は賞与を支給する企業が多く、一般に年度末の3月に次いで退職者が多い月でもあります。賞与の支給後に退職する従業員がいる場合、健康保険・厚生年金保険の保......

-

12月3日は、国連で「障害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念して設けられた「国際障害者デー」です。また、12月3日から9日までの1週間は「障害......

2025年11月

-

「労働者協同組合法」は、2022年10月1日に施行されました。これにより個人としては働き方の選択肢が一つ増え、会社としては新しい形態の組織(法人)と取引を......

-

近年、働き方が多様化するなか、個人がそれぞれのニーズに応じて、フリーランスをはじめ柔軟に働き方を選択できる環境の整備が重要になっています。他方で、事業者か......

-

厚生労働省では、2024年に賃金不払いが疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめました。(1)2024年の監督......

-

毎年11月は、「過労死等防止啓発月間」です。「過労死等」とは、業務の過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、業務の強い心理的負荷による......

-

日本は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指しています。その一環として、環境省では、国民......

-

(1)2024年の労災の発生状況厚生労働省が取りまとめた2024年の労災の発生状況によると、新型コロナへのり患によるものを除いた死傷者数(死亡・休業4日以......

-

労働時間については、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられています。また、次のとおり、36協定で定める時間外労働・休日労働についての指針......

-

2025年11月9日から11月15日までの7日間にわたり、秋季全国火災予防運動が実施されます。2025年度の全国統一防火標語は、「急ぐ日も 足止め火を止め 準......

2025年10月

-

2025年度も折り返し点を迎え、10月から下半期に入りました。以下、総務・法務・経理担当者が押さえておきたい10月以降の主な法改正等についてまとめましたの......

-

厚生労働省が取りまとめた令和6年度「過労死等の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患に関する事案の労災請求件数は1,030件(前年度比7件の増加)、支給決定......

-

パートタイム・有期雇用労働法16条では、事業主に対し、パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備することを義務づけ......

-

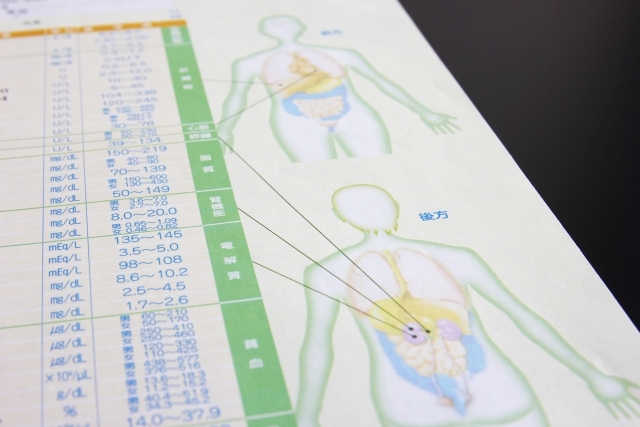

健康診断の実施は、労働安全衛生法により事業主の義務とされています。その実施を怠った場合は、50万円以下の罰金に処せられます。また、健康診断を受診しないこと......

-

事業主には、従業員に対する健康診断の実施が義務づけられています。健康診断は、病気や病気の前兆となる異常の早期発見は当然のこととして、従業員が日頃の生活習慣......

-

近年、大学新卒者等の採用スケジュールの早期化が加速していますが、就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議の日程によると、2026年4月入社予定の大学新卒......

-

「入社前研修」とは、内定や内々定を出した入社予定者に対し、正式に入社する前に行なう社内研修のことをいいます。入社前研修は、ビジネスマナーなどの一般的な研修......

-

採用内定取消しは、学生本人はもとより、その家族等にも大きな失望を与えますから、できる限り避けたいところです。以下、採用内定取消しにまつわる法律問題と留意点......

2025年9月

-

年金制度改正法(正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)が先の通常国会で成立しました。今回も......

-

雇用者の全年齢に占める60歳以上の人数・割合、60歳以上の労働災害による死傷者の人数・割合とも、年々上昇しています。厚生労働省の「令和6年 労働災害発生状況......

-

厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取と就業上の措置の実施の徹底を促すため、毎年9月を「職場の健康......

-

近年、副業・兼業を行なう人は増加傾向にあります。労働者が副業・兼業を行なう理由としては、自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、十分な収入の確保などが......

-

パソコン等の情報機器を使う作業の労働衛生管理については、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(以下、「情報機器ガイドライン」といいます......

-

(1)全国交通安全運動の概要全国交通安全運動は、交通安全に対する意識を高め、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるなど、交通事故の防止を目的......

-

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を乗じて計算され、事業主と被保険者(本人)が折半で負担します。現在の......

-

厚生労働省が取りまとめた令和6年度「過労死等の労災補償状況」によると、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患に関する事案の労災請求件数は1,030件(前年......

-

(1)メンタルヘルスをめぐる現状厚生労働省の令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、令和5年11月から6年10月までの1年間に、メンタルヘルス不......

-

9月から10月にかけては、社員の人事異動が多い時期です。人事異動にはさまざまなものがありますが、ここでは社員の転勤があった場合に必要となる雇用保険と社会保......

-

どんなに注意をしていてもゼロにはできないのが交通事故です。2025年上半期(1~6月)も残念ながら1,161人(前年同期比21人減)の交通事故による死者が......

2025年8月

-

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まる法律です。親事業者が下請法に違反した場合には、公正取......

-

(1)あおり運転は「妨害運転罪」の対象後方からの著しい接近やクラクション、ハイビーム、幅寄せ、割り込み後の急ブレーキ等、いわゆる「あおり運転」に対しては、......

-

コロナ禍を機に、一気に導入企業が増えたテレワークですが、従来から情報セキュリティの懸念や社内コミュニケーションの難しさなども指摘されていて、テレワークから......

-

(1)「健康経営優良法人認定制度」とは「健康経営優良法人認定制度」は、健康経営に係る顕彰制度として、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の顕......

-

自然災害の頻発や経営者の高齢化などによって、多くの中小企業の事業活動の継続が危ぶまれています。「中小企業強靱化法」は、中小企業が事業活動を継続できるよう、......

-

(1)「もにす認定制度」とは障害者の雇用に積極的な中小企業がある一方で、雇用義務にもかかわらず障害者を雇用していない中小企業もあります。そこで、障害者雇用......

-

全社あるいは事業所単位で一斉に夏季休業を実施する会社も少なくないと思われます。一斉休業にあたっては、防犯という観点から、社内の現金・有価証券、重要書類、情......

2025年7月

-

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」が先の通常国会で可決・成立し、6月11日に公布さ......

-

現在、女性活躍推進法に基づき、一定規模以上の企業に対して男女間の賃金格差の開示が義務づけられています。以下、情報開示義務の詳細をみていきます。①対象事業主......

-

文部科学省が実施した調査によると、2025年3月高校卒業予定者の就職(内定)状況は次のようになっています(2025年3月末現在)。 卒業者数 ......

-

社会保険事務の担当者は、毎年、7月1日~10日の間に「被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」の提出事務を行ないますが、この時期は、随時改......

-

通常の方法では報酬月額を算定することが困難な場合や、著しく不当である場合、厚生労働大臣(日本年金機構)が報酬額を算定し、標準報酬月額を決定します。この手続......

-

「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」の提出期限は、毎年7月15日とされています。対象の事業所あてにハローワークから報告書用紙が届きますの......

-

6月に夏季賞与を支給した企業も多いのではないでしょうか。帝国データバンクの「2025年夏季賞与に関する企業の動向アンケート」によれば、正社員1人あたり平均......

2025年6月

-

5月8日に通常国会で「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、5月14日に公布されました。以下、労働安全衛生法の主な改正ポイントを......

-

気候変動の影響により、熱中症による死亡災害の増加が懸念されています。熱中症で死に至る原因は、そのほとんどが初期症状の放置と対応の遅れにあり、死に至らしめな......

-

職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施は、多くの中小企業にとっても、自社の魅力や仕事のやりがい等を学生に伝えるチャンスとなり得ます。インターン......

-

職場におけるパワハラが大きな問題となっていることを踏まえて、改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、パワハラ対策が義務化されています。......

-

「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」が取りまとめた大学生の新卒採用スケジュールによると、原則として、2026年度入社者については、3月1日以降に......

-

3月決算の会社では、5月もしくは6月に定時株主総会を開催する必要があります。ここでは、株式非公開の中小企業(株式譲渡制限会社)の一般的なケースを前提として......

-

「一般事業主行動計画」は、「次世代育成支援対策推進法」と「女性活躍推進法」によって企業に策定することが求められているものです。以下、一般事業主行動計画につ......

-

毎年7月1日~7月7日は「全国安全週間」とされ、6月はその準備月間となっています。全国安全週間は、自主的な労働災害防止活動の推進を主な目的として実施されて......

-

(1)社会保険料の対象になる報酬(給与、賞与)社会保険の保険料や保険給付の算定基礎となる標準報酬月額・標準賞与額は、被保険者に支払われた報酬(給与、賞与)......

-

社会保険とは、健康保険(介護保険を含みます)と厚生年金保険の総称です。社会保険の保険料は、被保険者の「標準報酬月額」をもとに算定・徴収します。事業主は、7......

-

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。以下では、労働保険料の申告・納付の手続きについて解説します。(1)労働保険の年度更新労働......

2025年5月

-

熱中症による救急搬送は、1年のうちでも7月・8月に最も多くなりますが、実は5月も要注意です。5月は暑熱順化が進む前でまだ汗をかくことに慣れていないため、急......

-

クーリング・オフ(Cooling-off)とは、直接的には「頭を冷やす」という意味で、一定期間内であれば、無条件で、一方的に契約を解除することができる制度......

-

個人住民税は、都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金で、1月1日現在の居住地の市区町村で課税、徴収されるものです。個人住民税の納付方法には、「特別徴収」......

-

商業・法人登記の制度は、取引上重要な会社等に関する一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を法務局の商業登記簿に記録し、その記録を一般に公開するこ......

-

株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に、定時株主総会を開催しなければなりません(会社法296条1項)。定時株主総会は、通常、事業年度の末日を基準日とし......

-

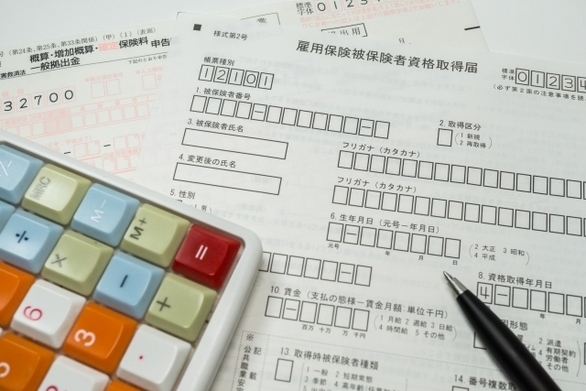

新たに従業員を雇用した場合、事業主は雇用保険の被保険者資格の取得手続きを行なう必要があります。具体的には、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、......

2025年4月

-

2025年度も、人事・労務・総務担当者の実務に影響を及ぼす各種の法改正等が予定されています。施行(適用)日順に、主なものを一覧表にまとめましたので、新年度......

-

パートタイム・有期雇用労働法により、すべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されています。同一労働同一賃金に違反している企業は、採用活動への悪影響、離職率......

-

健康増進法により、2人以上が利用する施設は原則として屋内禁煙とされ、決められた場所以外では喫煙することができません。ここでは、具体的な規制内容と企業に求め......

-

雇用契約締結時の「労働条件通知書」について、書面に代えて、電子メール等による交付も可能です。ここでは、電子メール等で交付する際の留意点について解説します。......

-

会社が従業員の給与の一部を預かり、貯蓄を行なう仕組みを「社内預金」といいます。一般に社内預金は、従業員の福利厚生施策の一環とされ、制度を導入するか否かは各......

-

厚生労働省によると、2025年3月大学等卒業予定者の就職内定率(2月1日現在)は92.6%と、前年同期を1ポイント上回っています。少子高齢化でますます人手......

-

4月に新入社員を迎えるにあたっては、事務用品の手配、備品の貸与、社員証の交付といった社内事務のほか、各種保険に加入するための手続き(法定事務)も行なわなけ......

-

労働基準法は、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない、1週間の各日について1日8時間を超えて労働させてはならない、としています......

2025年3月

-

(1)65歳までの高年齢者の雇用の原則高年齢者雇用安定法(正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)では、定年年齢を65歳未満に定めている企業(......

-

新規高卒者の採用スケジュールは、大卒者とは異なり、学校組織・主要経済団体・行政によってルール化されています。そのため、企業は新規高卒者の採用ルールを理解し......

-

(1)協会けんぽと保険料率健康保険の保険者(保険料の徴収や保険給付を行なう団体)には、協会けんぽ(全国健康保険協会)と健康保険組合があります。このうち、協......

-

2024年の自殺者数は20,268人(警察庁集計の2024年12月末の暫定値)となり、2年連続で減少しました。毎年3月は「自殺対策強化月間」として、各種の......

-

(1)適用事業所社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、本社、支社、工場など、事業が行なわれる一定の事業所を単位として適用されます。社会保険の適用を受ける事......

-

(1)特定受給資格者とは「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人いいます。特定受給資格者につ......

-

フレックスタイム制は、在宅勤務やリモートワークとの相性がよく、通勤ラッシュを避けての通勤が可能になるなど、ワークライフバランスや生産性の向上が見込め、感染......

-

(1)継続事業の一括とは労働保険(労災保険と雇用保険)の保険関係は、会社単位ではなく個々の適用事業単位で成立するのが原則です。そのため、一つの会社であって......

-

出向とは、一般に、出向元企業の従業員としての身分を維持したまま、他の企業の指揮命令の下で就労(労務を提供)することをいいます。したがって、出向者は、出向元......

2025年2月

-

多くの中小企業で、「価格転嫁」の難しさが経営改善や賃上げの妨げになっている実態が浮き彫りになっています。価格転嫁とは、製造・販売等をするコストが膨らんだと......

-

会社を退職した後も最長で2年間、在職していたときの健康保険に継続して加入できるのが、健康保険任意継続制度です。この健康保険任意継続制度について、その概要を......

-

(1)障害者雇用の状況障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務づけています。厚生労働省が取りまとめた「令和6......

-

(1)随時改定とは社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額は、原則として毎年1回、見直しが行なわれます。この事務を「定時決定」といいます。定時決定により決......

-

労働安全衛生法は、事業者に対し、医師による労働者の健康診断の実施を義務づけています(第66条1項)。一方、労働者には、事業者が実施する健康診断を受診する義......

-

2025年2月17日(月)~3月17日(月)は、2024年分の所得税の確定申告期間です。所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた......

-

(1)「サイバーセキュリティ月間」についてサイバーセキュリティ基本法に基づき、内閣に「サイバーセキュリティ戦略本部」、内閣官房には「内閣サイバーセキュリテ......

-

日本国憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定めています。このことから、労働者が団結し、使用......

2025年1月

-

2024年は世界的な「選挙イヤー」となり、パリ2024オリンピック・パラリンピックなどもありましたが、2025年もさまざまな行事等が予定されています。直接......

2024年12月

-

企業型確定拠出年金(以下、「企業型DC」)、iDeCo(個人型確定拠出年金:イデコ)の拠出限度額について、改正前は、すべての確定給付企業年金(DB)等の他......

-

(1)白ナンバー車のアルコールチェックの義務化従来、アルコールチェックは、緑ナンバー車(営業用・事業用のトラックやバス)を使用する事業者が対象とされていま......

2024年11月

-

公正取引委員会は、独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます)の運用も行なっ......

2024年10月

-

2024年度も折り返し点を迎え、10月から下半期に入りました。以下、総務・法務・経理担当者が押さえておきたい10月以降の主な法改正等についてまとめましたの......

2024年8月

-

各種業務の効率化、電子化、DX化の要請が高まっていますが、たとえば行政機関への申請書や届出書などを紙ベースで作成し、郵送や従業員が直接出向いて提出等してい......

2024年7月

-

7月3日、2004(平成16)年以来、20年ぶりに新紙幣の発行が開始されます。今回の新紙幣の“顔”である表面の肖像は次のとおりです......

-

近年、働き方が多様化するなか、個人がそれぞれのニーズに応じて、フリーランスをはじめ柔軟に働き方を選択できる環境の整備が重要になっています。一方で、事業者か......

2024年5月

-

デジタル手続法、デジタル社会形成整備法、マイナンバー法等改正法の関係規定が2024年5月27日に施行されることに伴い、マイナンバーカードに関連して以下のよ......

2024年4月

-

2024年度も、人事・労務担当者の実務に影響を及ぼす各種の法改正等が予定されています。施行(適用)日順に、主なものを一覧表にまとめましたので、新年度の業務......

2024年1月

-

久しぶりに特段の行動制限等のない年末年始となりました。コロナ前と同じような規模・形で実施された各種イベントや行事等も多かったようです。さて、直接には自社の......

2023年10月

-

2023年度も折り返し点を迎え、10月から下半期に入りました。以下、総務・法務・経理担当者が押さえておきたい10月以降の主な法改正等についてまとめましたの......

2023年8月

-

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が2023年5月12日に成立し、5月19日に公布されました。施行日......

2023年7月

-

障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられる......

2023年5月

-

労働安全衛生法の規定に基づき、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下、「指針」といいます)が定められています。この指針は、事業者が講じる......

2023年4月

-

2023年度も、会社の運営や事務処理に影響を及ぼす各種の法改正が予定されています。施行日順に、主なものを一覧表にまとめましたので、新年度の業務の参考にして......

2023年1月

-

自動車保有関係の手続きについては、申請者の負担軽減を図るため、オンラインで一括して申請が可能となるワンストップサービス(OSS)が導入・推進されています。......